- August 16th, 2022

গৌরকিশোর

সুমন চট্টোপাধ্যায়

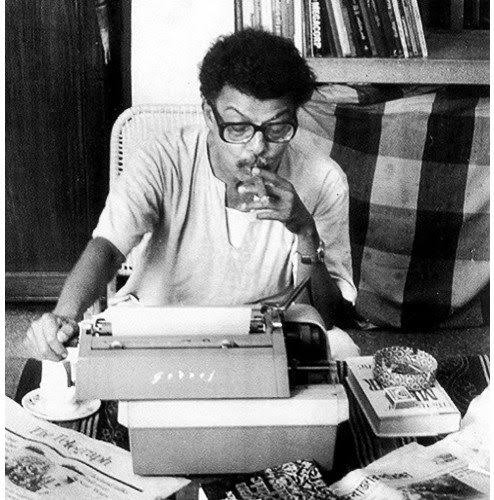

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটি যিনি করেছিলেন, তাঁর কথা দিয়েই শুরু করি। লেখাপড়ায় মন্দ ছিলাম না। পকেটে ভারী ডিগ্রি ছিল। চেষ্টা করলে মাস্টারি অথবা কোনও একটা ভদ্রস্থ চাকরি ঠিক জোগাড় হয়ে যেত। পিতৃ-আজ্ঞা ছিল তাঁকেই অনুসরণ করার। গোল পাকিয়ে দিলেন এই ভদ্রলোক। একমাথা কোঁকড়ানো চুল, পুরু কাচের চশমার লেন্সের ভিতরে দু’টি বুদ্ধিদীপ্ত দুষ্টু চোখ, মুখে কপট গাম্ভীর্য, পরনে ফতুয়া, দুই ঠোঁটের ফাঁকে ইয়া মোটা বর্মা চুরুট আর তরুণ তাজা প্রাণকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নেওয়ার তীব্র সম্মোহনী শক্তি। নিশিগ্রস্তের মতো আমিও জড়িয়ে গেলাম তাঁর মায়াজালে। রইল আমার মাস্টারি, রইল আমার গো-এষণা, রইল বাকি সব কিছুই। জগৎ এই ভদ্রলোককে গৌরকিশোর ঘোষ নামে চেনে। কেউ চেনে রূপদর্শী বলে, কেউ আবার গৌড়ানন্দ কবি বলে ডাকে, আজকালের গোড়ার দিকে চ্যাংড়া সাংবাদিকের দল নিজেদের মধ্যে ফিশফিশ করে ডাকত ভজ গৌরাঙ্গ।

আমি ডাকতাম গৌরকাকা। তার একটি প্রেক্ষাপট আছে, সে কথায় আসছি পরে।

ভারতীয় রাজনীতির সবচেয়ে কলঙ্কিত পর্বে আমরা কলেজে প্রবেশ করি, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি। রাজ্যে তখন কংগ্রেসি নৈরাজ্য, দিল্লিতে এক বিপন্ন প্রধানমন্ত্রীর উপর্যুপরি পদস্খলন, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গোটা দেশ উথাল-পাথাল। এরই মধ্যে ৭৫’এর জুন মাসে ক্ষমতা ধরে রাখার মরিয়া প্রয়াসে দেশের সংবিধানের দফারফা করে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে দিলেন। আমাদের মৌলিক অধিকার বলে আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া হল। ইতিহাসের এতদৃশ ক্রান্তিকালে, অর্থাৎ একনায়কের আবির্ভাব হলে প্রাথমিক ভাবে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাই, কলকাতাতেও হল তার পুনরাবৃত্তি। দলে দলে বুদ্ধিজীবী সেজেগুজে বগলে সুগন্ধি লাগিয়ে ভিড় জমাতে থাকলেন কখনও ইন্দিরা কখনও আবার সঞ্জয়ের সভায়। রানির নামে জয়ধ্বনিতে হঠাৎ মুখরিত হয়ে উঠল মহানগর।

আঠারো-উনিশ বছরের ছোকরা আমরা, চারদিকের কারবার দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলছে অথচ কিছুই করতে পারছি না। কান পেতে শোনার চেষ্টা করছি কেউ কোথাও গণতন্ত্রের গণহত্যার প্রতিবাদ করছেন কি না। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে দু’চারটে নাম, তবে একটি নামই ফিরছে লোকের মুখে মুখে যিনি কি না অকুতোভয় হয়ে লিখে চলেছেন, বলে চলেছেন, মায় প্রতীকী প্রতিবাদ স্বরূপ নিজের মস্তক পর্যন্ত মুণ্ডন করে বসে আছেন। সব খবরের কাগজ ‘ হার ম্যাজেস্টিজ লয়াল অ্যান্ড ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট’, প্রথম পাতায় অনিবার্য ভাবে হয় ঘোমটা টানা ইন্দিরা নতুবা সঞ্জয়ের চাঁদপানা মুখের ছবি আর দেশ কেমন সব দিক দিয়ে এগোচ্ছে তার অর্ধসত্য সাতকাহন।

হঠাৎ কে একটা যেন কলেজে নিয়ে এল ‘কলকাতা’ নামের একটি পত্রিকা, সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত। ভিতরে একটি লেখা যার শিরোনাম — পুত্রের প্রতি পিতার পত্র। পড়ে গায়ে কাঁটা দিল, চারদিকের নিবিড় অমানিশার মধ্যে সেই প্রথম প্রতিবাদের আলোর রোশনাই দেখলাম। মনে মনে একটা আবিষ্কারের আনন্দও হল যেন, পথভ্রষ্ট উদভ্রান্ত সেবক গুরুর দর্শন পেলে যেমনটি হয়। তার কয়েক মাসের মধ্যে ঠিক পুজোর মুখে গ্রেফতার হলেন গৌরকিশোর ঘোষ। বাংলা সাংবাদিকতা পেল তার নিজস্ব আইকন, আমি পেলাম আমার গুরুকে।

আমরা সকলেই যে যাঁর মতো করে সময়ের সন্তান, কী করব, কোন পথে চলব, প্রথম যৌবনের এই স্বাভাবিক দোদুল্যমানতার ওপর সমকালীন সময় তার অনপনেয় প্রভাব ফেলে। পিছনে তাকিয়ে এখন মনে হয় জরুরি অবস্থার ওই কালো দিনগুলোর মধ্যে যদি আমার কলেজ-জীবন না কাটত, চোখের সামনে যদি গণতন্ত্রকে প্রতিদিন ধর্ষিত না হতে দেখতাম, যদি কেড়ে না নেওয়া হত আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, হয়তো আমি বাংলা সাংবাদিকতা করার কথা সত্যিই ভাবতাম না। প্রয়োজনও হত না গুরু-সন্ধানের। অবশ্য এখন মধ্য-ষাটের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এ সব কথার অবতারণাই হাস্যকর, চূড়ান্ত অপ্রাসঙ্গিক। যা হয়নি, তা হয়নি, এ নিয়ে আমার কোনও অনুতাপ নেই। যা হয়েছে সে-ই বা কম কী?

মনে মনে গৌরকিশোরকে যখন চে গেভারার সমতুল একটি আসনে বসিয়ে ফেলেছি, তাঁর কারা-যাপনের ভালোমন্দ জানার চেষ্টা করি, জেলে থাকতে থাকতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে পিজি-র ডাক্তারি পড়ুয়া বন্ধুদের কাছে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিই, তখনও আমার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, নামের সঙ্গে হয়ে আছে আশৈশব। আমরা তখন ঝাড়গ্রামে থাকি, বাবা সেখানে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমাদের বাড়ির জীর্ণ বুক-শেলফে একটি হলদেটে হয়ে যাওয়া বইয়ের সন্ধান পেলাম, নাম — এই কলকাতায়, লেখক গৌরকিশোর ঘোষ।

ভিতরের পাতা উল্টোতেই কালো কালিতে লেখা একটি লাইনে চোখ আটকে গেল — কল্যাণী বৌদিকে গৌর ঠাকুরপো। মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর, নিবেদনে প্রগাঢ় আন্তরিকতার ছোঁয়া। কিছুক্ষণ পরেই মা রহস্যের কিনারা করে দিয়েছিলেন। ‘আমরা যখন সিউড়িতে থাকি, একবার তোদের বাদল কাকার সঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষও আমাদের বাড়িতে এসে দিনকতক কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তখনই উনি আমায় বইটি উপহার দেন।’ বাদল সন্তোষ কুমার ঘোষের ডাক নাম, আমার বাবার আশৈশব অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সেই সূত্রেই গৌরকিশোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল বাবারও, আমার বাবাকে উনি ডাক নামে ডাকতেন। সেই থেকে আমারও কাকা। গৌরকাকা।

ভাইপো থেকে চ্যালার রূপে অবতীর্ণ হতে আমার বিশেষ সময় লাগেনি, বলা যেতে পারে ‘সিমলেস ট্রানজিশন’। এমএ পড়ার সময় খবর পেলাম গৌরকিশোর আনন্দবাজার ছেড়ে দিয়ে নিজেই নতুন কাগজ করবেন বলে মনস্থ করেছেন, সেখানে কচি-কাঁচাদের নিয়ে নাকি গড়ে পিঠে মানুষ করে তোলা হবে। মনটা পেখম-তোলা ময়ূরের মতো নেচে উঠল, সেদিনই মনে মনে আমার গন্তব্য স্থির করে ফেললাম। পৌঁছনোর পথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তবে একের পর এক বাধা টপকাতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

তখন রক্ত গরম, কিছুটা মস্তিষ্কও, কোনও পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। সব ঘাটের জল খেয়ে পিছন ফিরে তাকালে এখন ‘আজকালের’ প্রাথমিক নিয়োগ ব্যবস্থাটিকে অর্থহীন অপচয় ব্যতীত আর কিছুই মনে হয়না। কোন প্রার্থীর মধ্যে ভবিষ্যতে ভালো সাংবাদিক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে পরীক্ষার মাধ্যমে তার সঠিক যাচাই এমনিতেই অসম্ভব। পরীক্ষায় দারুণ ফল করে চাকরি পেয়ে কাজে অষ্টরম্ভা হওয়ার দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি ভূরি ভূরি। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, সফল সংবাদিক হওয়ার আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলি মোটামুটি এই রকম — ইংরেজি ও বাংলা ভাষার ওপর অনায়াস দখল, পাঠাভ্যাস, কৌতূহলী মন আর গাধার খাটনি খাটার ইচ্ছে ও ক্ষমতা। এত কিছুর মধ্যে একমাত্র ভাষাজ্ঞানের কিছুটা পরিচয় পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া যায়, বাকি কিচ্ছু নয়। সেখানে গৌরকিশোর ঘোষকে কোন পণ্ডিত বুঝিয়েছিলেন কে জানে, যে তাঁর নতুন কাগজে চাকরি-প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য রীতিমতো হার্ডল রেসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, প্রথমে লিখিত পরীক্ষা তারপরে ডিসার্টেশন লেখা, তারপর ভাইভা, সবশেষে ইন্টারভিউ। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, করবে তো একটা সাড়ে ছ’শো টাকার পাতি চাকরি তাও আবার এমন একটি প্রতিষ্ঠানে যার নিজের আয়ুই অনিশ্চিত, তার জন্য এমন নির্দয় রগড়ানো?

মাঝেমাঝেই আমার মনে হত, বাইশ-তেইশ বছর বয়সে গৌরকিশোর নিজে কি সসম্মানে সব ক’টি হার্ডল টপকাতে পারতেন?

এত কাণ্ড করে ছেলেপিলে বাছাই করা হল কিন্তু প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা কি রক্ষা করা গেল? প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার দিনকয়েকের মধ্যেই দেখলাম সুপারিশ ভিত্তিক নিয়োগ শুরু হয়ে গেল। অমুককে সেন্ট জেভিয়ার্সের ফাদার পাঠিয়েছেন, তমুককে সম্পাদকের কোনও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। যোগ্যতার কোনও পরিচয় না দিয়েই যদি চাকরি পেয়ে যাওয়া যায় আমাদের তাহলে প্রবেশিকা পরীক্ষার চরম-নিপীড়ন সহ্য করতে হল কেন? এইভাবে অচিরেই মুড়ি আর মিছরির মধ্যে ভেদরেখাটি মুছে গিয়ে ব্যর্থ হতে শুরু করল গৌরকিশোরের ঘোষিত অভিপ্রায় — ‘বুঝলি রেকমেন্ডশন দেখালে এখানে সে চাকরি পাবে না। সবটাই হবে মেরিটের ভিত্তিতে।’ সরলমতি গৌড়ানন্দ কবি ফতোয়া দিয়েই খালাস, অভিপ্রায় আর বাস্তবতার মধ্যে যে কয়েক যোজন দূরত্ব তা নিয়ে তাঁর কোনও দুর্ভাবনা ছিলনা।

কেন তিনি আনন্দবাজার ছেড়েছিলেন, কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল কি ছিল না, এসব নিয়ে গৌরকিশোর এক্কেবারে স্পিকটি নট হয়ে থাকতেন। আমিও কখনও বাড়তি কৌতূহল দেখাইনি। তবে নতুন কাগজ প্রকাশ করার সময়টি বাছা হয়েছিল একেবারে নির্ভুল ভাবেই।

তখন উল্লেখ করার মতো বাংলা কাগজ ছিল দু’টো — আনন্দবাজার আর যুগান্তর। দু’টোই উৎকট রকমের কংগ্রেসপন্থী, জরুরি অবস্থার সময় দু’টি কাগজই বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় রাজনীতির বলয়ের বাইরে তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হত না। কাগজে জায়গা কম, যেটুকু আছে তাতেও বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। এমনকী ভক্ত, অভ্যস্ত পাঠককুলও বিরক্ত হয়ে উঠছিল তাদের ওপর, অনেকেরই মনে হচ্ছিল নতুন একটা খবরের কাগজ প্রকাশিত হলে বেশ হয়।

তখন বাংলা সাংবাদিকতায় যে দু’টি নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত, কাকতালীয় ভাবে তাঁরা দু’জনেই আনন্দবাজার থেকে বেরিয়ে এসে দু’টি কাগজ করলেন। ১৯৮১ সালে গৌরকিশোর ঘোষের নেতৃত্বে জন্ম হল আজকালের, তার তিন বছর পরে বরুণ সেনগুপ্ত প্রকাশ করলেন বর্তমান। সম্পাদকের ব্র্যান্ড ইকুইটিই হল দুটি কাগজের প্রাথমিক পুঁজি। গৌরদার কাগজ আর বরুণদার। বরুণবাবু কাগজের মালিক, গৌরবাবু যথাপূর্বং, তথাপরং বেতনভুক সম্পাদক। বরুণবাবু শুরু করার আগেই অবশ্য গৌরবাবু শেষ করে দিয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের ইনিংস। হঠাৎ বাড়ির কাউকে আঁচটুকু না পাইয়ে অনেকে যে ভাবে নিরুদ্দেশ হয়, এক্কেবারে সেই ভাবে।

জরুরি অবস্থার পরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও সংবাদ জগতে বৈপ্লবিক রূপান্তর শুরু হয়েছিল। মানুষ যেমন বুঝেছিল স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্য তেমনই সংবাদ জগতও নিজের সাবেক রক্ষণশীল চেহারা থেকে বেরিয়ে এসে অনেক বেশি সাহসী ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষায়, বিশেষ করে হিন্দিতে, একটির পর একটি নতুন কাগজ অথবা ম্যাগাজিন বেরোতে শুরু করল প্লাবনের মতো। শুরু হল অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন, যার পোশাকি নাম ‘ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম।’ আর ভয়ে কুঁকড়ে থাকা নয়, ক্ষমতাবানের মুখের সামনে আয়নাটি তুলে ধরাই হল নতুন সাংবাদিকতার বীজমন্ত্র। সবাই একই রকম সাহস দেখাতে পেরেছিল তা নয়, হয়তো সেটা সম্ভবও ছিল না। তবু ভারতীয় সাংবাদিকতা প্রায় রাতারাতিই যেন সাবালকত্ব অর্জন করে ফেলল। এরই সূত্র ধরে বাজারে এল ‘ইন্ডিয়া টুডে’ ম্যাগাজিন। সাংবাদিকতার সংজ্ঞাটাই তারা বদলে দিল। এমন সব বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন লেখা শুরু হল যা তার আগে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

গৌরকিশোর ঘোষই বাংলার একমাত্র সম্পাদক যিনি ঠিক সময়ে যুগ-বদলের সুলুকসন্ধান করতে পেরেছিলেন। ধরতে পেরেছিলেন তার দিকচিহ্নগুলিকে।

আমার চার দশকের সাংবাদিকতায় ১৯৮০-র দশককেই আমি ঐতিহাসিক ভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দশক বলে মনে করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ‘সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট’ তৈরি হয়েছিল আশির দশকের সূচনায় তার ভাঙন শুরু হয়। জয়ধ্বনি ওঠে অবাধ, মুক্ত ধনতন্ত্রের। একই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় রোনাল্ড রেগন আর মিখাইল গোর্বাচেভ এক টেবিলে বসে বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে সম্মত হওয়ার পরে। এই প্রক্রিয়ারই শেষ অঙ্কটি ছিল বার্লিন ওয়ালের পতন। ১৯৮১ সালে, আজকালের জন্মের বছরে আমেরিকা কলম্বিয়া নামের মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে। ওই একই বছরে আইবিএম বাজারে আনে তার প্রথম পার্সোনাল কম্পিউটার। দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাতও এই সময়ে, বিশেষ করে চের্নোবিলের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে। তার আগের বছরই শুরু হয়ে গিয়েছে ইরান-ইরাকের দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ, অন্যদিকে গায়ের জোরে দখল নেওয়া আফগানিস্তানে সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে মুজাহিদদের প্রবল প্রতিরোধ। সব দেখেশুনে মনে হতে থাকে একটা বিশ্ব থেকে আমরা যেন আর এক বিশ্বে প্রবেশ করছি।

সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত বাংলা খবরের কাগজ দেখে এই যুগ-বদলের এই লক্ষণগুলি বোঝার কোনও উপায়ই ছিল না। বদ্ধ-জলাশয়ের মণ্ডুক হয়েই তারা খুশি। লিলুয়ার ওপারে তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, স্থানীয় রাজনীতিতে কী হল আর রাজনীতিকরা কে কার নামে গাল পাড়ল এমন মুচমুচে খবর ছেপেই তারা সন্তুষ্ট। দুনিয়ার অন্য কোনও দেশের নাম-গন্ধ তো নেই-ই, অনুপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিও। বাণিজ্যিক সাফল্যে তৈরি হয়েছিল আত্মতৃপ্তি, তাতেই মজে ছিল বাগবাজার আর সরকার বাড়ি।

দু’টি কাগজের দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাত দারুণ ভাবে সামনে এসেছিল একটি মজার ঘটনায়। আজকাল বাজারে বের হওয়ার কয়েক মাস পরে গৌরকিশোরের মাথায় একটি দুষ্টু বুদ্ধি এল। তিনি তাঁর কাগজের চিফ রিপোর্টারকে পাঠালেন আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অশোককুমার সরকারের কাছে, তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে। কথায় কথায় সম্ভবত কিছুটা উত্তেজিত হয়েই তিনি আজকালের ভিন ধরনের সাংবাদিকতাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, ‘আনন্দবাজারে আমরা ওই সব পোল্যান্ড-হল্যান্ডের খবর ছাপি না। আমাদের কাছে নিউ ইয়র্কের চেয়ে নিউ মার্কেটের গুরুত্ব অনেক বেশি।’ আমরা সত্যিই সে সময় লেখ ওয়ালেসার সলিডারিটি আন্দোলনের খবর প্রতিদিন গুরুত্ব দিয়ে ছাপতাম। কেন? না আমরা মনে করেছিলাম ওয়ালেসার এই আন্দোলন গোটা পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের ‘আয়রন কার্টেইন’-এ বিপজ্জনক ছিদ্র তৈরি করে দিতে পারে, ওয়ারশর প্রতিবাদ সংক্রামিত করতে পারে হাঙ্গেরি, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি সহ গোটা পূর্ব ইউরোপকেই। আমাদের অনুমানই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল, নতুন ইতিহাস তৈরি হল যখন তখন কিন্তু আর কেউ পোল্যান্ড-হল্যান্ডকে অবজ্ঞা করতে পারেননি।

স্থানীয় রাজনীতিকে অবজ্ঞা করার কথা গৌরকিশোর আমাদের কখনও বলেননি। যেটা বলেছিলেন তার সারাৎসারটুকু হল, খবরের ভরকেন্দ্রে মানুষকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা, সমস্যা-সঙ্কটের কথা লিখতে হবে এমন করে যাতে কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ে। সঙ্গে গুরুত্ব দিতে হবে এমন সব সর্বজনীন সঙ্কটকে যা আজ না হয় কাল আমাদেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন আগ্রাসী দূষণ কিংবা উষ্ণায়নের ভিতর দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের যে অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে তার কথা। একইসঙ্গে আনখশির সেকুলার গৌরকিশোর আজকালে এমন একটি কলাম চালু করেছিলেন যার কথা কেউ কখনও ভাবেইনি । আমাদের এই মহামিলনের মহানগরে এমন অনেক মানুষ থাকেন যাঁরা কেবল মুসলিম নন উর্দুভাষী। আমাদের মধ্যে একজন সহকর্মী ছিলেন যিনি উর্দু পড়তে ও লিখতে পারতেন। সারা সপ্তাহের উর্দু কাগজগুলি ছানবিন করে তাঁর কাজ ছিল একটি সাপ্তাহিক কলাম লেখা যাতে উর্দুভাষীদের চিন্তা, ভাবনার প্রতিফলন হত। সম্পাদক সেই কলামের নাম দিয়েছিলেন ‘আজকালের উর্দু দুনিয়া।’

তদন্তমূলক প্রতিবেদন, বাংলা সাংবাদিকতাকে, সেটাও আজকালেরই উপহার। তদন্ত কেবল দুর্নীতি, কেচ্ছা, কেলেঙ্কারি উন্মোচনের জন্য নয়। মানুষের সমস্যা ও সঙ্কটের গভীরে গিয়ে সত্যটিকে বে-আব্রু করার জন্যও। সোনালী চা বাগানের শ্রমিকদের সংগ্রামের মহাকাব্য সে সময় আজকালে দফায় দফায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম পাতার শিরোনাম হয়ে। লোকে ভাবত পাগলের কারবার, অফিসের ভিতরেও শুরু হয়েছিল বিরুদ্ধ-গুঞ্জন, মালিকের ওপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক চাপ দিতে শুরু করেছিল, গৌরকিশোর তবু নিজের প্রত্যয়ে অবিচল। শুরু করেছেন যখন, শেষ দেখে ছাড়বেন। গৌরকিশোর আমাকে প্রায়ই বলতেন, ‘একটা ভালো স্টোরি পেলে একেবারে শেষবিন্দু পর্যন্ত যাবি। নমো নমো করে দু’দিন লিখে ছেড়ে দিবি না। অবহেলাই যদি করব, তাহলে ছাপব কেন?’

গৌড়ানন্দ কবি ছিলেন পুরোদস্তুর স্বপ্নদ্রষ্টা, সাহসী, নিজের বিশ্বাসে অনড় এক অবিশ্বাস্য পুরুষ। চল্লিশ বছরে সাংবাদিকতার অনেক কেষ্ট-বিষ্টুকে আমি দেখেছি, একটি দ্বিতীয় গৌরকিশোর বা তাঁর সমতুল কাউকে খুঁজেই পাননি। তিনি এক্কেবারে স্বতন্ত্র, ভিড়ের মধ্যে সম্পূর্ণ একা। তাঁর কোনও কিছুই আর বাকি পাঁচজনের মতো নয়, কেতাবী শিক্ষা আইএসসি পর্যন্ত কিন্তু তাঁর বন্ধুমহলটি যেন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা — আবু সয়ীদ আইয়ুব, অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, হামদি বে, জ্যোতির্ময় দত্ত....। তিনি ফতুয়া পরে গেলেও কলকাতার সাহেবি ক্লাবগুলো নিজেদের ‘ড্রেসকোড’ আরোপ করে না, নিজের নিয়ম গৌরকিশোর নিজেই তৈরি করেন। পাড়ার বাজারের মাছওয়ালা থেকে ভাগলপুরের মুসলিম মহল্লা, সর্বত্র সবার কাছে তিনি শুধুই ‘গৌরদা’। এক এবং অদ্বিতীয়। লেখা কিংবা ধূমপান বাদ দিলে গৌরকিশোরের প্রিয় নেশা ছিল মানুষের সঙ্গে মেশা, যে কোনও মানুষ। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন ‘পিপলস জার্নালিস্ট’।

স্বপ্ন সকলে দেখতে জানে না, দেখতে পারে না। স্বপ্ন দেখার জন্যও বড় কলজের প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্বপ্ন দেখা তো নির্মাণের প্রথম স্তর যার জন্ম মস্তিষ্কে। প্রতিটি স্বপ্ন সাকার হওয়ার কয়েকটি পূর্বশর্ত থাকে, ড্রয়িং বোর্ডে বসে খুবই নির্মোহ, নির্মম ভাবে যার কাটাছেঁড়া করতে হয়। কোনটা সম্ভব কোনটা অসম্ভব, কোনটা বাস্তব কোনটা অবাস্তব তার চুলচেরা বিচারও করতে হয়। বিনিয়োগ যিনি করবেন তাঁর স্বার্থের কথাও মনে রাখা আবশ্যিক। আদতে সংবাদপত্রও ব্যবসা বই আর কিছুই নয়, ফলে টাকা যিনি ঢালবেন তিনি ‘রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট’-কে সবচেয়ে গুরুত্ব দেবেনই, আয়ের রাস্তা দেখলেই তিনি তা হাট করে খুলে রাখতে বলবেন। আজকাল ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কীভাবে পরিকল্পনাটি রচনা হয়েছিল, কারা করেছিলেন, আদৌ কোনও পরিকল্পনা ছিল কিনা আমি তার কিছুই জানি না। এঁর-ওঁর মুখ থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে টুকরো টুকরো ঘটনা শুনেছি, তা দিয়ে সার্বিক চিত্রটি পরিষ্কার হয় না। চার দশক ধরে অনেক ঘাটে জল খাওয়ার অভিজ্ঞতার নিরিখে, পিছনে তাকিয়ে আমার অনুমান আজকালের ক্ষেত্রে এ সব কিছুই হয়নি। হলেও ভাসাভাসা। যে আলোচনার টেবিলে গৌরকিশোর ঘোষ বসে আছেন সেখানে ব্যবসায়িক আলোচনা একটু পরেই থেমে যেতে বাধ্য। এটা একান্তভাবেই আমার অনুমান, তার বেশি কিছু নয়।

যেমন ধরুন, কাগজ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক ফরমান জারি করলেন তাঁর কাগজে জ্যোতিষের কোনও বিজ্ঞাপন ছাপা হবে না। তখন বয়স অল্প, কত ধানে কত চাল বুঝতে শিখিনি। সম্পাদকের সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানিয়েছিলাম। আজ দেখে ও ঠেকে শিখে বলতে পারি, নিজের অবিশ্বাসকে কাগজের বাণিজ্যিক স্বার্থের ওপরে রেখে গৌরকিশোর সঠিক কাজ করেননি। আজকাল তখন সদ্যোজাত একটি কাগজ, টিকে থাকার জন্য তার বিজ্ঞাপন আবশ্যক, সেখানে বাছ-বিচার করার বিলাসিতা দেখানো যায় না।ব্যক্তিগত মত আর ব্যবসার স্বার্থের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়, গৌরকিশোরের তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই ছিলনা। ওই যে আগে বলেছি তিনি স্বপ্ন দেখতে পারতেন, ফিরি করতে পারতেন, ব্যস ওইটুকুই।

গৌরকিশোরের দ্বিতীয় ভ্রান্তি এ কথা মনে করা যে কাগজের সম্পাদক হিসেবে তাঁর কথাই হবে শেষ কথা। ভাবলে অবাক লাগে এত বছর সাংবাদিকতা করার পরেও তাঁর মনে এমন অলীক বিশ্বাস জন্মেছিল কী করে। ১৯৮১-র ৯ ফেব্রুয়ারি, সরস্বতী পুজোর দিন আমরা হই হই করতে করতে আজকালে পা ফেলি। আমাদের প্রশিক্ষক হামদি বে সেদিনই একটি চিরকূট আমাদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল — Disabuse yourself of such fantasies as freedom of the press. Freedom of the press means freedom of the publisher to publish. একদিকে হামদির বাস্তববাদ অন্যদিকে গৌরকিশোরের ইউটোপিয়া। অচিরেই গৌরকিশোর বুঝেছিলেন কাগজটা আসলে মালিকের, কোনও বেতনভুক কর্মচারীর নয়।

যে কোনও যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এক উপযুক্ত ফৌজ। নবাগত আর সম্পাদকের মাঝখানে গৌরকিশোর যাঁদের নিয়ে এসেছিলেন, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আর রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিলে বাকিরা বড় জোর গাদা বন্দুক ছুড়তে পারতেন, তার বেশি কিছু নয়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে অক্ষমতা ঢাকার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতেন। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো তৈরি হল হামদিকে নিয়ে জটিলতা, মাঝেমাঝেই অসুস্থ হতে থাকলেন গৌরকিশোর। হল্লা বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধে জেতা যায়?

তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারি। সেটা হল গৌরকিশোরের চিন্তা-ভাবনা আসলে সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল যার জন্য সংশ্লিষ্ট কোনও পক্ষই সেভাবে তৈরি ছিল না। না বাজার, না আজকালে কর্মরত সাংবাদিককুল। বারুইপুরের মাটিতে কাশ্মীরি আপেল গাছের চারা পুঁতলে তার যে অবস্থা হবে, আজকালের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছিল। চল্লিশ বছর পরে পরিস্থিতি এক ছটাকও বদলায়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে। সাংবাদিকতা পেশাটাই চলে গিয়েছে লাশ কাটা ঘরে। জরুরি অবস্থার পরে এমন দমবন্ধ করা আবহাওয়া স্বাধীন ভারতবর্ষে আর আসেনি। হাতে বাতি ধরে পথ দেখানোর জন্য আজই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল একজন গৌরকিশোর ঘোষের।

ইতিহাস কেবলই ভিন্নধর্মী একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করার সাহস দেখানোর জন্য মনে রাখবে না গৌরকিশোর ঘোষকে। তাঁর সত্তরোর্ধ্ব জীবনে এই একটি পরীক্ষার জন্য তিনি তিন-চারটি বছরের বেশি ব্যয় করেননি। বাকি সময়টায় তিনি কত কিছু যে করেছেন তার হিসেব রাখাই মুশকিল। একজন মানুষের একটি অঙ্গে কত রূপ থাকতে পারে তাঁর জীবনকাহিনী না জানলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে তাঁর জীবনটাই একটা গোটা উপন্যাস, ‘বায়োপিক’ হওয়ার তাঁর চেয়ে আদর্শ বাঙালি চরিত্র আমি অন্তত দেখিনি।

একদিকে খ্যাতি, অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা, বারেবারে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, অন্যদিকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই। দুটোই মিলেমিশে তাঁর জীবনটাকে এত প্রাণবন্ত, এত ব্যঞ্জনাময়, এত অনুকরণীয় করে তুলেছে। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আমার মনে হয়েছে গৌরকাকার জীবনের বীজমন্ত্র ছিল একটিই। ‘দেয়ার ইজ নো প্রবলেম ইন লাইফ, ওনলি অপরচুনিটি।’ সমস্যা বলে আদতে কিছু হয়না, তাকে সুযোগে পরিণত করাটাই আসল।

একটা সময় এল গৌরকিশোরের হাতে লিখতে অসুবিধে হতে শুরু করল। ওমনি তিনি রেমিংটন কোম্পানির ঢাউস একটি বাংলা টাইপরাইটারের সামনে বসে পড়লেন। শুরু করলেন এক আঙুলে টাইপ করা, হাতে লিখলে যে লেখা লিখতে আধ ঘন্টা লাগবে, টুকুস টুকুস করে এক আঙুলে টাইপ করতে সময় লাগবে তার দ্বিগুণ। লাগুক। ও ভয়ে কম্পিত নয় গৌর-হৃদয়। তিনি যখন টাইপ করবেন বলে স্থির করেছেন সেটাই করবেন। দ্বিতীয় বাইপাস সার্জারির পরে পক্ষাঘাত না হলে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওই টাইপরাইটারেই লিখতেন। আজকাল যখন কম্পিউটার, ট্যাব, মোবাইল ফোন সব কিছুতেই বাংলার চল দেখি, আমার মাঝেমাঝেই গৌরকাকার কথা মনে পড়ে। এই সুযোগ পেলে কী খুশিই না হতেন ভদ্রলোক।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একবার কারা যেন কৃতী বাঙালিদের বিশাল এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল। গৌরকিশোর ঘোষ সম্মানিত হবেন, আমার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে সম্মান জ্ঞাপনের। গৌরকাকা তখন বাকশক্তি রহিত, শরীরের ডানদিকের অনেকখানি অবশ, খুবই ধীর লয়ে পা টেনে টেনে টলমল করতে করতে হাঁটেন। মঞ্চের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছি, গৌরকাকার হাত ধরে মঞ্চে উঠব। আমি হাত বাড়িয়ে দিতে মনে হল তিনি বেশ বিরক্ত হলেন, ঘাবড়ে গিয়ে আমি সরে দাঁড়ালাম, উনি রেলিং ধরে ধরে কারও সাহায্য না নিয়ে মঞ্চে উঠলেন। গুরুকে সম্মান জানাতে পারার তৃপ্তিই আলাদা। সে তো ছিলই, মঞ্চে দাঁড়িয়ে মনে মনে তাঁকে হাজারো কুর্নিশ জানিয়েছিলাম। বিরুদ্ধতাকে বশে আনার এমন অদম্য চেষ্টা যে মানুষটি করেন, নায়ক হিসেবে মানব তো তাঁকেই।

আজকালে থাকাকালীন সামান্য কাজের কথা হত সম্পাদকের সঙ্গে। কখনও সখনও ডেকে পাঠিয়ে তিনি বাড়ি থেকে আনা বিস্বাদ কালো চা ফ্লাস্কের মুখটায় ঢেলে এমন ভাবে এগিয়ে দিতেন যেন সেটা অমৃত-ভাণ্ড। সঙ্গে একটা থ্রেপটিন বিস্কুট, সেটাও অখাদ্য। ভগ্ন-স্বাস্থ্য রক্ষা করার এই অভ্যাসের সঙ্গে মুখের চুরুটটা যে একবারেই বেমানান, অজস্রবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। বরং আমি এই প্রসঙ্গ ওঠালেই সম্পাদক মশাই আমাকে দূর দূর করে ঘর থেকে বের করে দিতেন। গৌরকাকার কাছেই শুনেছি সে সময় কলকাতায় তিনি ছাড়া আরও দু’জন ভিআইপি ওই বর্মা চুরুট খেতেন, ধর্মতলায় একটি মাত্র দোকানেই তা পাওয়া যেত। প্রমোদ দাশগুপ্ত আর যতীন চক্রবর্তী। একজনের স্টক ফুরিয়ে গেলে অন্যজন বাড়িয়ে দিতেন সাহায্যের হাত।

আনন্দবাজারে যাওয়ার পরে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অনেক কাছের হল। যখন তখন গৌরকাকার ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে পড়তাম আড্ডা দেব বলে। অজস্র বিষয়ে কথা হত কিন্তু লক্ষ্য করে দেখতাম আনন্দবাজার নিয়ে তিনি রা কাড়তেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে উপদেশ দেওয়ার হলে দিতেন, কাগজে কে কী করছে বা লিখছে বা কাগজ কেমন চলছে এসব নিয়ে তাঁর কোনও কৌতূহলই ছিল না। অনেক সন্ধ্যায় গৌরকাকা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বের হতেন বিভিন্ন লোকের বাড়িতে। কখনও ডাক্তার অমিয় বসুর বাড়ি কখনও আবার কে সি দাসের ভিটেয়। সর্বত্রই তিনি মধ্যমণি আর আমি সঙ্গী চিন্তামণি। বাড়ির মহিলারাও হামলে পড়তেন গৌরকাকার গপ্পো শুনবেন বলে। এ কথা বলব না, তিনি কথক হিসেবে খুব উঁচু দরের ছিলেন। তবে তাঁর ঝুলিতে যে সব গপ্পো থাকত, শোনার পরে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত।

একদিন হঠাৎ গৌরকাকা চলে গেলেন। পরের দিন আমরা ছোট মিছিল করে মেডিক্যাল কলেজে গেলাম তাঁর দেহটি তুলে দিতে। ততদিনে আনন্দবাজারে ধাপে ধাপে আমার অনেক উন্নতি হয়েছে, কাগজের বার্তা বিভাগটি আমিই চালাই। একদিন হঠাৎ চারতলার করিডরে দেখি সারে সারে অনেক ছবি টাঙানো হয়েছে, তার মধ্যে একটি যশস্বী সাংবাদিকদের কোলাজ। কাছে গিয়ে দেখি অপর্ণা সেনের মস্ত বড় হাসিমুখ ছবির নীচে দুটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সন্তোষ কুমার ঘোষ আর গৌর কিশোর ঘোষ। বরুণ সেনগুপ্তও আছেন, একই মাপে।

দেখেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। গটগট করে হেঁটে সোজা অভীক সরকারের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ছবিটির প্রসঙ্গ তুলে গলা উঁচিয়েই বললাম, এটা তো ভারি অন্যায় হয়েছে, অপর্ণা সেনের অত বড় ছবি আর গৌরকাকার ছবি এতটুকু? দুজনের মধ্যে কোনও তুলনা হয়?

নির্লিপ্ত গলায় অভীকবাবু উত্তর দিলেন, ‘হ্যাঁ, যা হয়েছে ঠিকই তো হয়েছে। গৌরবাবুর চেয়ে অপর্ণা অনেক বড় সাংবাদিক।’

বেতনভুক কর্মচারীর এরপরে কিছু করার থাকতে পারে না, আমারও ছিল না। তবে আমি যে বুক চিতিয়ে গলা উঁচিয়ে গুরুর অপমানের সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিলাম, সে কথা ভাবলে আজও তৃপ্তিবোধ হয়। হাজার হোক আমি তো গৌরকিশোরেরই পয়লা নম্বর চ্যালা! (শেষ)

Arts and Literature

Arts and Literature Bioscope

Bioscope Columns

Columns Green Field

Green Field Health World

Health World Interviews

Interviews Investigation

Investigation Live Life King Size

Live Life King Size Man-Woman

Man-Woman Memoir

Memoir Mind Matters

Mind Matters News

News No Harm Knowing

No Harm Knowing Personal History

Personal History Real Simple

Real Simple Save to Live

Save to Live Suman Nama

Suman Nama Today in History

Today in History Translation

Translation Trivia

Trivia Who Why What How

Who Why What How