- August 16th, 2022

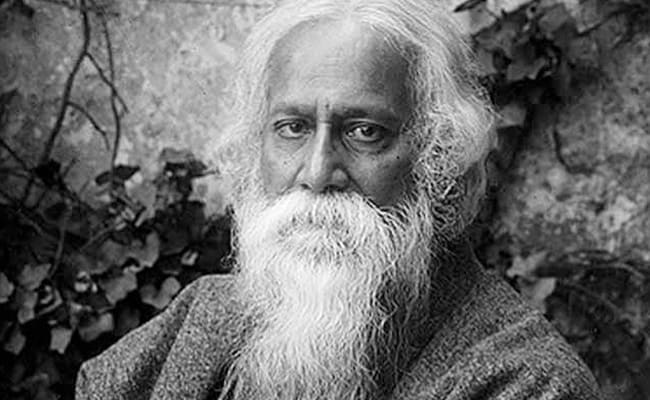

রবীন্দ্রনাথ না জন্মালে আমাদের কী হতো

তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, কতটুকু ক্ষতি মিতে !

কণিষ্ক ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আখড়ায় ঝোলানো বালির বস্তা, তার অনন্ত আত্মপ্রবঞ্চনা উগরে দেওয়ার পাঞ্চিং ব্যাগ, সমস্ত অকারণ খুনের অ্যালিবাই এবং সমস্ত আত্মধ্বংসের সুইসাইড নোট, যা অনায়াসে বিভ্রান্ত করে তদন্তকারী গবেষককে, উকিল-অধ্যাপক বিপথগামী হন, দিশেহারা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেস ডিসমিস করতে হয় শোনামাত্র। প্রতিটি বাঙালির ব্যক্তিগত ইতিহাসের কাল ও যুক্তিক্রমকে নস্যাৎ করার আকস্মিক পাওয়া তাম্রশাসনফলক; গোয়ালের মাচা থেকে উদ্ধার হওয়া, পোকায় কাটা, জলের দাগ লাগা, বাঙালির জাতিগত যূথজ্ঞানের পুঁথি, যার পাঠভেদ বুঝতে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে পাঁচ মহাদেশের অতীত থেকে অনাগতকাল ঘুরতে হয় ঐতিহাসিককে।

বাংলার মতো একটা অপূর্ণগঠিত ভাষায় তখনও ‘যার নিজস্ব ব্যাকরণ নেই’, সেখানে ‘কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা বুঝে’ নিয়ে মানুষের মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতি, তার অপার্থিব আনন্দপুলক, আত্মহত্যাপ্রবণ হতাশা, তুঙ্গতম অ্যাড্রেনাল রাস, যাবজ্জীবন যার নাগাল পায় না পাঁচপেচি জনতা, তাকে একবারে নিক্তি মেপে, একাক্ষর বদলানো যায় না এমন সুপ্রযুক্ততম শব্দ ও ছেদযতি সমবায়ে প্রকাশ করার যে অতিমানবিক দায় স্বেচ্ছায় বহন করেছেন তিনি, তার প্রধান কারণ যে কোনও প্রবল প্রতিভাবানের ‘অপূর্ব্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা’টির অপার্থিব আনন্দ উপলব্ধি। এবং গোটা কাজটাই তখন পর্যন্ত মহাশূন্যে ঘুরঘুর করা, আপাতত জ্ঞাত একাকী প্রাণবান, পৃথিবী নামক গ্রহের হোমোস্যাপিয়েন্স নামক জীবটির সাহিত্য নামক ক্রিয়াকর্মটির উচ্চতমমানটি নির্ণীত করেই। সমস্যাটির উৎপত্তি হয় এর পরে, যখন মারাদোনা খেলতে নেমে দেখে তার পাশে চোরবাগানের হারুদা হারাদোনা নাম ও পেটভর্তি অসূয়া-বায়ু নিয়ে সামান্য দৌড়ঝাঁপেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সমকালীন অপরাপর সাহিত্যিক যশোপ্রার্থীদের থেকে শুরুতেই যোজন দূরত্ব বানিয়ে, উসেইন বোল্ট প্রতিম প্রথম থেকেই আক্ষরিক অর্থে প্রথমে থেকে, প্রতিযোগীহীন ট্র্যাকে দক্ষতা ধরে রাখার কাজটি ছিল সবচেয়ে কঠিন। তাও আট বছর বয়েসে লেখা শুরু করে আশি বছর পর্যন্ত লিখে যাওয়ার প্রবল মানসিক ডিসিপ্লিন, আর কোনও বাঙালি বা ভারতীয় পালন করেছেন বলে তো জানা নেই।

আখড়াই-খেউর পেরিয়ে সমকালীন দেবদেবী-ফুল-পাখি-চাঁদ-আমি-তুমির সারহীন, ফুলেল, ন্যুব্জ, অমেরুদণ্ডী, এলিয়ে-পড়া, বড়জোর হামাগুড়ি দেওয়া কবিতাকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন, স্থানিক ও কালিক দূরযানী-বৃত্তিময় প্রকৃতিপ্রাণতায় ‘প্রচলিত ধারার প্রতি দ্রোহ প্রবণতা’র তাত্ত্বিক রোম্যান্টিসিজমে, তাও কোনও বাহ্যিক কুস্তি-কসরৎ-চিহ্ন ব্যতিরেকে। বস্তুত ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক অবধি চারশো বছরে ইংরেজি কবিতায় যা যা হয়েছে একা রবীন্দ্রনাথ তা একজীবনে করে গেছেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমনকারী অশ্বারোহী পুরুষ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে চলিতে যে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা থেকে ‘আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরের ভূমিকা, দূরত্বকে মুখ্য উপকরণ’ করা ছেড়ে, ‘আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকা পরিচয়টি নিয়ে এল’ তা বুঝতেও রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য পর্যবেক্ষণটি লেগেছে আমাদের। ফলে ‘দূরের কাহিনি’র রোম্যান্সের পথে না-হেঁটে গ্রাম্য নদীপারের দিনানুদৈনিকের অকিঞ্চিৎকর হাসিকান্নাশোকসংরাগময় ‘ঘরের আখ্যান’ থেকে তিনি নিয়ে গেলেন আরও গভীরে ব্যক্তিমানুষের ‘আঁতের কথা’ প্রকাশের কাছে। যা এখনো পর্যন্ত বঙ্গীয় আখ্যানের প্রধান নিয়ন্ত্রকধারা। নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিভিত্তিক প্রবন্ধের শীর্ষস্পর্শী নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করলেন ব্যক্তি-চিন্তকের চিহ্নদাগা মনন ও অনুরূপ ভাষাভঙ্গী। ‘ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপন’ করার বঙ্কিমীগদ্যের যুগে ১৮৮১ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে ‘য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা’য় তটভূমি দেখার অভিজ্ঞতায় ‘দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা’ কোট না করে, চলিত গদ্যে লিখলেন, ‘বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা ‘পুনা’ স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল...’ তখন সেই তটরেখার সঙ্গে আর ঠিক কী যে মিলিয়ে গিয়েছিল সেটি প্রমথ চৌধুরীরা উপলব্ধি করলেন আরও চৌতিরিশ বছর বাদে ১৯১৪ সালে সবুজপত্রে এসে। উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যের সমস্ত বর্গ বা জ্যঁর একা হাতে শাসন করলেন রবীন্দ্রনাথ, একটি বিরাট আকারের বহুভাষিক পরাধীন উপনিবেশের পূর্বদিকের -- বিশ্বজগতের কাছে অজ্ঞাত -- একটি ভাষায়। কাছাকাছি সময়ে আলাদা তিনটি মহাদেশে বসে, সম্পূর্ণভাবে সাক্ষাৎ-যোগাযোগহীন যে-পাঁচজন ‘ছোটোগল্প’ সংরূপটি নির্মাণ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাদের অন্যতম ও আজাবধি সেই সংরূপের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীদের একজন।

জার্মান দার্শনিক জোহান গটলিব ফিশে ‘ধর্মীয় ভাবনার অনুবৃত্তি’ বলে সাহিত্যের যে মধ্যযুগীয় চরিত্রধর্ম নির্ণয় করেছিলেন, যা সাধ্যসাধনতত্ত্বে গোষ্ঠীবদ্ধ আরাধনার আচরণের সীমায় থেকে গেলেও, অপর সাধকের নামরূপের ভণিতায় বিলীন হয়ে গেলেও, যুগধর্মে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদপূর্ব কবিদের পীড়ার কারণ হয়নি, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে ধার্মিক ছিলেন না, থাকা সম্ভবও নয়; কিন্তু সাহিত্যের মতো একটি পূর্ণ অকাজের কাজ, একটি লোক একটি বহুভাষী উপনিবেশে বসে চালিয়ে যাবেন যেখানে গোটা উপমহাদেশের সামগ্রিক সাক্ষরতার হার তাঁর এগারো বছর বয়সে ১৮৭২ সালে ৩.২ শতাংশ আর মৃত্যুর বছরে ১৯৪১ সালে ১৬.১ শতাংশ, সেখানে যে তাঁর বৃহদায়তন পাঠক ছিল না এই সারসত্য বুঝে নেওয়ার পরেও, নিজের কাজটির গুরুত্ব নিজে বুঝে ফেলা ও প্রবল আত্মবিশ্বাসে তা চালিয়ে যাওয়ায় যে অতিমানবিক মনের জোর লাগে বিদ্যাসাগরভিন্ন এই পোড়া দেশে তা তুলনারহিত। বিশেষত তৎকালিক বিশ্বমনীষাকেন্দ্র ইউরোপকর্তৃক তাঁকে নবমসিহারূপে আবিষ্কারের কালেও তাঁর নিজের ভাষায় তিনি আদৌ সর্বাধিক পঠিত নন, বরং তাঁর স্বাদ বাঙালি নিয়েছে সাতদফা তরলীকৃত অবস্থায় আখ্যানে শরৎচন্দ্র ও পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথে। বাঙালি সমালোচক কিন্তু তখন স্বীয় অন্তর্গত অনিন্দ্য-ক্ষুদ্রতা চরিতার্থে পত্রিকা বাগিয়ে ছড়া লিখেছে তাঁকে নিয়ে, ‘উড়িসনে আর পায়রা-কবি / খাঁচার ভিতর থাক ঢাকা / তোর বকবকানি ফোঁসফোঁসানি / তাও কবিত্বের ভাব মাখা / তাও ছাপালি পদ্য হল / নগদ মূল্য একটাকা।’ এতদসত্বেও ভ্রান্তিমোচনের সুখস্বপ্নের কোনো স্থান নেই আমাদের, কারণ স্বাধীন সার্বভৌম ভারতের সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত সর্বাধিক অনূদিত ও প্রচারিত বাঙালি সাহিত্যিকও তিনি নন, আশি বছরের জীবন কাটিয়ে মৃত্যুর সত্তর বছর পরেও।

কবিশিল্পীর সঙ্গে তক্তপোশ-কোলবালিশ আশ্রিত ঢুলুঢুলু চোখের অনন্ত ভাবালুতার জানলাবিলাসী বর্ষা-বসন্তের ছবিকে যথোপযুক্ত সাযুজ্যময় ভেবেছে বাঙালি নির্বোধের মতো, যেন কবিতা লেখা জীবনযাপনের একটা বহিরঙ্গের আড়ম্বর, অন্তর্গত কঠোর যৌক্তিক ভাবনা-যন্ত্রণার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, ফলে কবিশিল্পীর কর্মীরূপকে বাঙালি আলগোছে এড়িয়ে গেছে। যেন সময়-সমাজ-সমকাল আর তার নিয়ন্ত্রক রাজনীতির সঙ্গে রোম্যান্টিক কবির কোনো অন্তঃযোগের স্থান নেই! কারণ জলের মতো আপাতসরল কবিতার অতলে অনন্ত মকরনক্রের আতঙ্কময় সম্ভাবনা ওই কল্পিত কবি-ছবির ভেতরে আশঙ্কা করার গভীরতা, তার শ্বাসবন্ধের সীমায় কুলোয় না। শিক্ষা আর সমাজ-রাজনীতির কর্মী যে রবীন্দ্রনাথ, তিনি বাঙালির আরও না-পসন্দ। বিশেষত একটি লোক যাঁর খুব স্পষ্ট দাগানো মতামত আছে যা সহজে টলে না আবার তীক্ষ্ণ যুক্তিতে তাঁর ‘চোখ খোলার চেষ্টা’ করলে নিজের মত সংশোধনের ক্ষেত্রে যাঁর তীব্র অহং বাধা হয়ে দাঁড়ায় না তেমন লোকের রাজনীতির ভাবনাকে, বিশ্বজগতকে ধবধবে সাদা বা কুচকুচে কালোর বাইনারিতে দেখে সন্তুষ্ট, বাঙালির পক্ষে ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রত্যক্ষ রাজনীতি আর পরোক্ষ শিক্ষা সংস্কার ও স্বয়ংসিদ্ধ পল্লীনির্মাণ যে একই রাজনীতির ভিন্ন রূপ তা একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে করে দেখাতে হয়।

তাছাড়া বাঙালি জেনেছে রাজনীতি মানেই নোংরা জিনিস, তাই বাঙালি চুলদাড়িজোব্বার নিজস্ব প্রফেটকে রাজনীতির কলুষতার বাইরে রাখতে চায়। অথচ তাঁকে নিয়ে সতত রাজনীতি চলে। এদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজে সমকালিক রাজনৈতিক মত্ততার মদটি আকণ্ঠ পান করেছেন, উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে অবসাদ আসার পর বুঝেছেন ‘অপরের চোখে ধূলা দেওয়ার পলিটিক্স’ তাঁর জন্য নয়, তাঁর নিজস্ব পলিটিক্সের পথ তাঁকেই খুঁজে বের করতে হবে। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে তাঁর ক্রমমুক্তি তাঁর সমাজ-রাজনৈতিক ভাবনায় বদল এনেছিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতার আগে বললেও ক্রমে তা আপন জাত-ধর্ম-নেশনপ্রভাব মুক্ত হতে শুরু করে। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনে হিন্দুত্বের ঘোর ছিল আবার ১৯০৪ সালে ‘স্বদেশী সমাজ’-এ এসে চাইলেন ‘হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টানের মৈত্রী’। বঙ্গভঙ্গের সক্রিয় বিরোধিতা করছেন রবীন্দ্রনাথ, আবার মধ্যবিত্ত রাজনীতিকের বিলিতি-বর্জনের বিলাসী-মত্ততা যে কেবল দরিদ্রের টিকে থাকার ওপর অত্যাচার সেটা বুঝতে একটি রবীন্দ্রনাথই লাগে, ফলে স্বদেশী আন্দোলনকে একসময় ‘চরকা সংস্কৃতি’ বলে বিদ্রুপ করতে রবীন্দ্রনাথের বাধেনি। একসময় ভেবেছিলেন, ‘যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া চলিয়াছে, ইংরেজ সেই ভারতবর্ষের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ — আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কি অধিকার আছে?’ পরবর্তীকালে অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি বলছেন ইংরেজ এদেশে যা যা করেছে তা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি হিসেবেই করেছে। সাম্রাজ্য অটুট থাকবে, ধনতন্ত্র অটুট থাকবে, অথচ ভারতবর্ষে ইংরেজ অন্যরকম আচরণ করবে এটা কখনই সম্ভব নয়। মানবসভ্যতার যে রূপ সামনে, তা মানুষখাদক, এবং সভ্যতার ভিত্তিবদল না হলে আমরা বাঁচব না। সেনাবাহিনীতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে লাহোর থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত উপনিবেশ থেকে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়াকে মুক্ত করার ভাবনা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন একথার সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস, যা পরবর্তীকালে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। সমাজে প্রচলিত ভাবনা আর ক্ষমতাকে প্রশ্ন করে ফেলেন রবীন্দ্রনাথ প্রায়শই, হয়ত সর্বক্ষেত্রে সবাক প্রশ্ন নয় বরং নির্বাক কাজ করে যাওয়াটা জরুরি মনে হয় তাঁর কাছে, তবু প্রয়োজন পড়লে মৌনতা সরিয়ে সটান প্রশ্ন আছড়ে পড়ে। বিহারে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দেখে মহাত্মা বললেন, ভূমিকম্প নাকি ঈশ্বরের বিধান। অস্পৃশ্যতা নির্মূল করতে ভারতের ব্যর্থতার প্রতি দৈব প্রতিশোধ। রবীন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে প্রতিক্রিয়া দিলেন, ‘প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে জাগতিক কারণ ভিন্ন আর কিছু থাকতে পারে না। ...তাঁর মুখের কোনও কথায় যদি জনগণের মনে অযুক্তির বীজ প্রোথিত হয়, তবে আমরা ভীষণ আহত হই। অযুক্তি যার মূল উৎস, সেই অন্ধ ক্ষমতা আমাদের স্বাধীনতা এবং আত্মসন্ধান থেকে দূরে ঠেলে রাখে।’ গান্ধী ও সমকালীন ভারতের প্রেক্ষিতে এমন তীব্র গণ-জ্ঞাপনের ‘ধক’ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো ছিল না। ফ্যাসিবাদের ফাঁদেও পড়েছেন তিনি; ইউরোপে যখন তিনি প্রবল আলোচ্য তখন সদ্য ক্ষমতায় আসা মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালিতে গিয়ে না-বুঝেই প্রশংসা করে বসেন, শান্তিনিকেতনের জন্য বই উপহার নেন, আবার রম্যা রঁলা ফ্যাসিজমের স্বরূপ বোঝালে তাঁর ভুল ভাঙে। মুসোলিনি নিজের ক্যামেরায় রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আবার মুসোলিনির একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন। ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদকে সমালোচনা করতে তাঁর বাধেনি, লিখেছেন, ‘হিরের দামে ঠুনকো কাচ কিনতে আমি নারাজ। জীবদ্দশায় মানবতার ওপর দেশপ্রেমকে ঠাই দিতে চাইনে।’ ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডে গান্ধীসহ গোটা দেশ যখন সতর্ক নীরবতা পালন করছে তখন প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন। লর্ড চেমস্ফোর্ডকে তিনি জানালেন, ‘আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীর মৌনযন্ত্রণার অভিব্যক্তি।’

একটা লোক, ছোটোবেলায় ইস্কুলের পরিবেশ ও পড়াশোনা যার কাছে, ‘মুখবিবরের মধ্যে প্রাত্যহিক বরাদ্দের গ্রাসপিণ্ডের মত’ লাগত, সে বোঝার ক্ষমতাই বা কজন বাঙালির থাকে! যাও বা খারাপ লাগে কাঁদাকাটা চোখরাঙানো বন্ধুবান্ধব সেসব কদিনেই ভুলিয়ে দেয়, পুনরায় ছাঁচের ছানা সন্দেশ হয়ে উঠে মিঠাইয়ের দোকানে সগর্বে বিকোয়। কিন্তু লোকটা ছাঁচের সন্দেশ তো হবেই না উলটে সেই খারাপ লাগাটি বুকে বয়ে যাবে বাকি জীবন! যে জন্য যার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ডিগ্রি নেই, সেই লোকটা কিনা মাত্র চল্লিশ বছর বয়েসে নিজ উদ্যোগে একখানা স্কুল খুলে বসবে! শুধু তাই নয় সেই ইস্কুলে সমস্ত সমকালীন প্রচলিত শিক্ষা ধারণাকে অস্বীকার করে লেখাপড়া শুরু করাবে আর সেই পরীক্ষামূলক ‘যা-ইচ্ছে-তাই’ ব্যবস্থায় নিজের ছেলেকেও ভর্তি করে দিয়ে নিজের গোটা অস্ত্বিত্ব বাজি রাখবে, বউয়ের গয়না বেচে দেবে, পরের বছর তাঁর স্ত্রী মারা যাবে, তার পরের বছর মারা যাবে কন্যা, তার দুবছর বাদে পিতার মৃত্যু হবে, তার দুবছর বাদে মারা যাবে শিশুপুত্র কিন্তু লোকটা হাপুস কেঁদে বিধির বিধানকে অভিসম্পাত করে ঘরসংসার ছেড়ে বিবাগি না হয়ে ইস্কুলের যে কাজ শুরু করেছে সেই কাজে তার দিক থেকে কোনো আঁচ লাগতে দেবে না! নোবেল পুরস্কারের চিঠি এলে তাকে বলতে হবে ইস্কুলের নর্দমা করার টাকার জন্য আর ভাবতে হবে না; যে ইউরোপ তাঁকে আবিষ্কার করেছে তার লেখায়, টাকা তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য ম্যাকমিলানের সঙ্গে চুক্তিতে সেই লেখা তাড়াহুড়ো করে অনুবাদ করে জোগান দেওয়ার পরে তার সেই তর্জমাকে তার মনে হবে ‘খড় পোরা বাছুরের ন্যায়’, চুক্তিমাফিক দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবে লোকটা ইস্কুলের টাকা জোগাড়ের জন্য, এ তো ঠিক সমকালিক বাঙালির দুর্বল পরিপাকতন্ত্রে হজম হয় না! পারভার্ট কাজকম্ম করার জন্য অধার্মিক জমিদারতনয় ইস্কুল খুলেছে এমন কথাও তিনি শুনবেন স্বজাতির কাছে। তবু ব্যর্থতা অনাথ হলেও সাফল্যের দাবিদারের অভাব কবেই বা হয়েছে! সেই ইস্কুল দাঁড়িয়ে গেলে পরকাল এই ইস্কুলকে ঐতিহ্য ও অহংকার মেনে খবরদারিও কম করেনি।

ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রনাথের পিছনে যে খনি শ্রমিকের মতো পরিশ্রম আছে সেটা দেখতে মাথায় ছোট বহরে বড়ো বাঙালি সন্তানদের বড়ো অনীহা কারণ সে নিজে তো কুটোটি নাড়ে না! নোবেল পাওয়া কবি ইস্কুল চালাবে তাও যদি বা মেনে নেওয়া যায় তিনি আবার বেত, বাঁশ, খড়, খেজুরপাতা, আনারসপাতা, পুরনো কাপড়, পাট দিয়ে শিল্পসামগ্রী বানানোর আর বেচার ব্যবস্থা করবেন, কারণ ‘বছরে বেশ কয়েকমাস চাষীদের কোন কাজ থাকে না। এই সময়ে তারা অনায়াসে কিছু রোজগার করতে পারে।’ শিলাইদহের কুঠিবাড়ির সংলগ্ন পঞ্চাশ বিঘা জমিতে আলু চাষ করাবেন কি না মাথায় বড়ো বড়ো চুল রাখা আলখাল্লা পরা একজন বাঙালি কবি! আমেরিকা থেকে ভুট্টার বীজ আনাবেন, টমেটোর আধুনিক চাষ শেখাবেন, আরে ছোহ্ এসব কি বড়োলোকের খেয়ালভিন্ন একজন কবির কাজ! যে চাষবাস সমাজের নিচুতলার লোক সহস্র বছর ধরে বংশ পরম্পরায় করে আসছে তার জন্য কি আর বিলেত আমেরিকা লাগে! পতিসরে কোঅপারেটিভ কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করে নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক টাকা রাখে কোন ভদ্র জমিদার সন্তান, তাও আবার কেন, না তাতে ওই অঞ্চলে মহাজনের ঋণের ফাঁদে কৃষকদের পড়া থেকে বাঁচাতে! পয়সা খরচ করে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, জামাই নগেন্দ্র গাঙ্গুলি আর সন্তোষকুমার মজুমদারকে কৃষিবিদ্যা আর গোপালন শেখাতে আমেরিকা পাঠান কোনো সুস্থ মাথার বাঙালি কবি! তার ওপর এমন দুরাশা যে মৃত্যুর দুবছর আগে বলেন, ‘আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে’ --- হায় রে বাঙালি কবি আটাত্তর বছর বয়েসেও বুঝলেন না বাঙালির জাতিগত অজ্ঞতা আর অক্ষমতার সাধনায় ওই দুটি তিনটি গ্রামের উদাহরণ ফৌত হতে দুই তিনটি বছরও লাগে না।

কর্তব্যকর্মের জন্য নিজের সমস্ত যোগ্যতার অপমান-শর তাঁকে বুক পেতে গ্রহণ করতে হয়েছে। বাংলাভাষাকে যিনি নিজের হাতে গড়েছেন সে ভাষার একটি যুক্তিগ্রাহ্য মান্য বানানবিধির দায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েছে তাঁকে সভাপতি করে এবং তিনি সেই বানানবিধিতে লেখার সম্মতিপত্র প্রকাশ করেছেন তখনও তাঁকে ব্যঙ্গ শুনতে হয়েছে ‘কর্তায় ইচ্ছায় কর্ম’। আর ভুল! জীবনে অসংখ্য অমার্জনীয় ভুল তিনি করেছেন। পরিস্থিতির কারণে বলে তিনি অন্তত পার পেতে পারেন না, পারেন না কেবল তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথ বলে, তিনি আমাদের সর্বাধিক সংবেদনশীল প্রতিনিধি বলে, তাঁর প্রতি অগাধ প্রত্যাশার কারণেই। সেই ভুল প্রধানত কাছের মানুষদের ক্ষেত্রে। যে লোকটা ‘এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়’ লেখে তাকে নিজের মেয়েদের পণসহ বাল্যবিবাহ দিতে হয় কারণ বাবামশায় জীবিত থাকতে তাদের বিয়ে হলে তার খরচ বাবামশায়ের তবিল থেকে যাবে; নিজের টাকা তিনি ততদিনে লাগিয়ে দিয়েছেন ইস্কুলে। যক্ষ্মা আক্রান্ত মেয়েকে দেখতে গিয়ে যাকে মেয়ের শশুরবাড়ির নিচের তলায় বসে থাকতে হত অনুমতির অপেক্ষায় আর জামাই টেবিলে পা-তুলে সিগারেট খেত তিনিও রবীন্দ্রনাথ। যিনি একবার খবর দিলে কলকাতার প্রখ্যাততম চিকিৎসক এসে দেখে যেতেন, শশুরবাড়িতে সে মেয়ের চিকিৎসা করাতে পারেননি তিনি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হয়েও। অসুস্থ মেয়েকে হাওয়াবদল থেকে খাটসহ নানিয়ে এনে সাদাচামড়ার ডাকবাংলোয় তুলতে যিনি পারেননি তিনিও রবীন্দ্রনাথ।

একসঙ্গে এতগুলো রবীন্দ্রনাথকে সামলাতে বাঙালির মন বড়ো হিমসিম খায়। বস্তুত এতগুলো রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করতে গেলে বাঙালির বিপদ কারণ এতকিছু একজীবনে যে কোনো মানুষ, বিশেষত বাঙালি, করে ফেলতে পারে তা স্বীকার করলে যদি কিছু দায় বর্তে যায় আমাদের! লোকটাকে বাঙালির মনের অবয়বে সহজে বেঁধে ফেলা যায় না। স্পর্শকাতর বাঙালির গোটা রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ হওয়ার কারণ নেই স্বভাবতই। ফলে বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের অজীর্ণরোগাক্রান্তমননে যতদূর পাচ্য, কেটেছেঁটেবেঁটে ঘোল বানিয়ে ততটুকুই পান করে। যতটুকু ছিঁড়ে-জুড়ে ছবি বানালে নিজ আত্মার কাছে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় না, ঠিক ততটুকুকেই ছবি বানিয়ে, মালা পরিয়ে, ধূপধুনো জ্বালিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে বাৎসরিক পূজার আয়োজন করে। সেখানে তিনি অনন্ত অবকাশের প্রিভিলেজপ্রাপ্ত, নরম পেলব কাব্যি করা, দৈনন্দিন জীবনে অপ্রয়োজনীয় বড়োলোক জমিদারতনয় অথবা তিনি স্বয়ং বিলগেটসদৃশ অনন্ত পুঁজিপাটার ভাণ্ডার, যাকে ভাঙিয়ে অধ্যাপক থেকে প্রবন্ধজীবী, সঙ্গীত শিক্ষক থেকে নাট্য পরিচালক, পর্যটন ব্যবসায়ী থেকে চাউ কি বিড়ি উৎপাদক, মায় কুশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতানেত্রীর ব্যবসা চলে। কখনো তিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা-সমালোচনাতীত গুরুঠাকুর, তাঁর নাম শুনলে কারো গ্রন্থিফাটা ক্ষরণ শুরু হয়, একটি বাক্য বললেও ধেয়ে আসে ‘আগে তুমি করে দেখাও’; অথবা তিনি, একেবারে সুকুমারীয় ‘মাছ ব্যাং গাছপাতা জলমাটি ঢেউ নই, নই জুতা, নই ছাতা, আমি তবে কেউ নই’ মাফিক উপেক্ষণীয়। কেউ তাঁকে কেবল রোম্যান্টিকের খোপে পুরতে চান, কেউ কেবল প্রগতিশীলতায় বাঁধতে চান, কারো কাছে তিনি কেবল বৈদান্তিক আবার কারো কাছে কেবল বৈপ্লবিক। রবীন্দ্রনাথ আমাদের একটা ভেঙে যাওয়া আয়না যার একেকটা টুকরোতে একেকজন একেকরকমভাবে নিজের মনোভঙ্গিতে প্রতিফলিত দেখতে চায়। যাঁর সম্পূর্ণ রূপটিকে দেখতে আমরা চাই না কারণ আমাদের মাপের থেকে তিনি এত বড়ো যে উঁচু করে দেখতে গিয়ে আমাদের ঘাড়ে ভলিনি লাগাতে হয়। রবীন্দ্রনাথও ‘এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই।’

ফলে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করে বাঙালির যে বিশ্বজনীন অর্জনটি হয়েছিল তা আমরা অজ্ঞতায়, অনাদরে আর অতিভক্তির পুজো করে হারিয়েছি; আমাদের দীনতা-হীনতা-নীচতা-অজ্ঞতাপূর্ণ স্বার্থপর কর্মবিমুখ বাক্যবাগীশ কলহপরায়ণ আপোষকামী অমেরুদণ্ডী যাপনে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির আদপে কোনো কাজেই আসেননি, আমরা কেবল আমাদের সহ্যমত একটা ন্যাকা রবীন্দ্রমূর্তি বানিয়ে পুজো করছি। করেই চলেছি।

Arts and Literature

Arts and Literature Bioscope

Bioscope Columns

Columns Green Field

Green Field Health World

Health World Interviews

Interviews Investigation

Investigation Live Life King Size

Live Life King Size Man-Woman

Man-Woman Memoir

Memoir Mind Matters

Mind Matters News

News No Harm Knowing

No Harm Knowing Personal History

Personal History Real Simple

Real Simple Save to Live

Save to Live Suman Nama

Suman Nama Today in History

Today in History Translation

Translation Trivia

Trivia Who Why What How

Who Why What How