- August 16th, 2022

রবীন্দ্রনাথ যদি না থাকতেন!

যে জানা আমার ফুরোয় না কক্ষণও

প্রমিতা মল্লিক

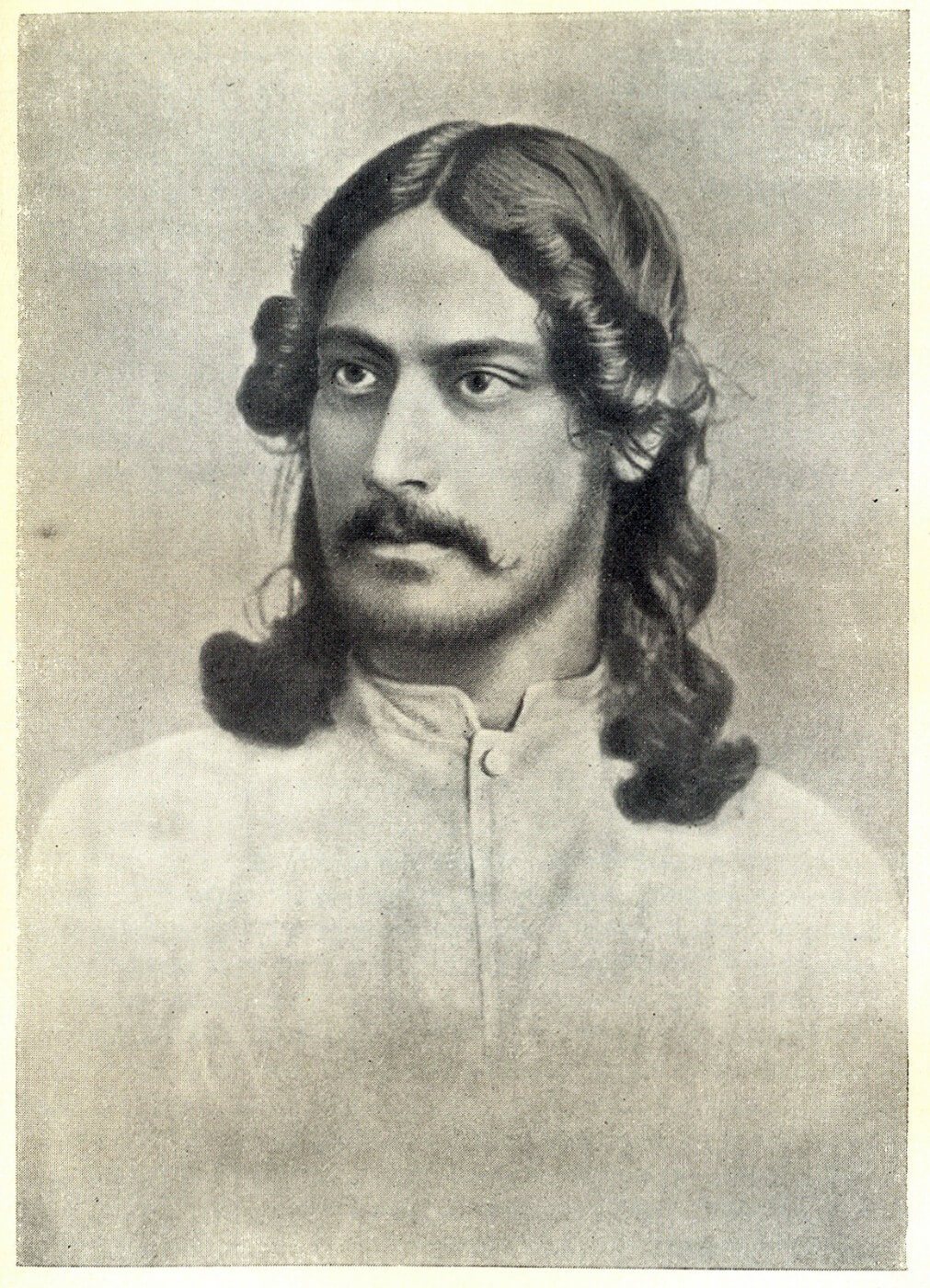

অনেক কিছুই হতো, তবু এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে আত্মকেন্দ্রিক কথাটাই মনে আসছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না থাকলে গীতবিতান থাকত না, গীতবিতান না থাকলে আমি থাকতাম না। আমরা যারা রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলাম, দিচ্ছি, তাদের কাছে এটাই হার্ড রিয়্যালিটি।

আমি যখন আজকের প্রমিতা মল্লিক হয়ে উঠিনি, তখন থেকেই অনুধ্যানে-অনুভবে রবীন্দ্রনাথ, ব্যক্তিগত চর্চায়, পেশায় রবীন্দ্রনাথ। আর আজ, বয়স যত বেড়ে চলেছে, পেশাগত দিকটা থেকে মন উঠে যাচ্ছে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে। বরং রবীন্দ্রনাথকে জানার, চেনার, তাঁর বিভিন্ন মানসিক স্তরগুলোকে উপলব্ধি করার দিকে চলে যাচ্ছে মনটা। আজ আমার মননে-চিন্তনে রবীন্দ্রনাথ, তাঁকে বোঝার জন্য শুধু তাঁর লেখা পড়লেই তো হয় না, তাঁর পরিবার, পারিপার্শ্বিক, সমাজ সবটুকুই তো তাঁকে গড়ে তুলেছে। তাই আমি সমস্তটুকুই জানার চেষ্টা করি, তাঁর পরিবারের অন্য জ্যোতিষ্কদের জীবনী, তাঁদের লেখা পড়তে ইচ্ছে, তাঁর বন্ধুদের জানতে ইচ্ছে করে। সবটুকুই তাঁকে জানার জন্য, যে জানা আমার ফুরোয় না কক্ষণও।

গুরুদেবের প্রয়াণের ১০ বছরের মধ্যে আমার জন্ম। জীবনের প্রথম আঠেরোটা বছর কেটেছে শান্তিনিকেতনে। তাই আমার বুনিয়াদি শিক্ষা, সংগীতশিক্ষা, জীবনচর্চা, প্রকৃতিপ্রেম, মানুষকে ভালোবাসা, খেলাধুলো এবং সময়ানুবর্তিতা, এই সমস্ত ট্রেনিং শান্তিনিকেতনে। এবং শান্তিনিকেতনকে পার্সনিফাই করলে যে মানুষটির অবয়ব চোখে ভাসে, তিনি রবীন্দ্রনাথ। ছোটবেলায় আমি তাই তাঁকে ছাড়া কিছু জানতাম না। পরিবারে সংস্কৃতিচর্চা ছিল। কাকা বিশ্বজিৎ রায় ছিলেন সংগীতভবনের স্নাতক, বাড়িতে অর্গান ছিল, ছাত্রছাত্রীরা আসত গান শিখতে। আমার ভালো করে কথা ফোটেনি যখন, তখন থেকেই আমি সুর তুলতে পারতাম গলায়। আমার মা-বাবা দু’জনেই বিশ্বভারতীর কর্মী ছিলেন। বাড়িটাও ছিল আশ্রমের এক্কেবারে পাশটিতে। ফলে বিশ্বভারতীর সঙ্গে ছিল অঙ্গাঙ্গী যোগ। বড় বড় মানুষরা আসতেন আশ্রমে, আমাদের বাড়িতেও আসতেন, তবু সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিলেন গুরুদেব। জীবন ছিল রবীন্দ্রনাথময়। গানের ক্ষেত্রেও তাঁর গান ছাড়া শুধু অনুমতি ছিল উচ্চাঙ্গসংগীত চর্চার। মাঝেমাঝে পুরোনো রেডিওতে একটু বিবিধ ভারতী, একটু মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স চালাতাম বটে, তবে বড়দের তেমন একটা সায় ছিল না তাতে।

রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা প্রবাহিত হতো আমার শিরায়-উপশিরায়, ছোট থেকেই। তার বাইরের জগতটাকে চিনতাম না খুব একটা। ছুটিছাটায় কলকাতায় এলে দু’এক ঝলক টের পেতাম সেই জগৎটার অস্তিত্ব। তারপর, আমার আঠেরো পেরোলে পারিবারিক কারণে, প্রধানত বাবার অসুস্থতার জন্য, শান্তিনিকেতনের পাট চুকিয়ে আমরা চলে এলাম সেই জগৎটায়। কলকাতায়।

এখনও আমি রবীন্দ্রনাথের বাইরে খুব বেশি কিছু জানি না। তিনি না থাকলে তো বিশ্বভারতীই থাকত না। আমার বাবা-মা কে হতেন, আমার জীবনটাই বা কেমন হত কে জানে! তিনি জড়িয়ে আছেন আমার অস্তিত্বের সঙ্গে।

এ তো গেল ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা। এ বার বাংলা গানের কথায় আসি। রবীন্দ্রপূর্ব সময়ে বাংলা গান বলতে ছিল যাত্রাগান, খেউড়, খ্যামটা, টপ্পা, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, কীর্তন, বাইজিগান ইত্যাদি। আর ছিল ব্রহ্মসংগীত। রামমোহন রায় ব্রহ্মসংগীত লিখেছিলেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে বিশাল অবদান কিন্তু ঠাকুরবাড়ির। বিভিন্ন রকম গানের চর্চা ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে, গানের ধারা অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তৎকালীন নাট্যজগতের। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু গানেও আমরা একটা বৈঠকী মেজাজ খুঁজে পাই। শুনলে মনে হয় এ গান তাঁর না হয়ে অন্য কারও হতে পারত। যেমন ধরুন, ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে। দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররা প্রত্যেকেই গান লিখেছেন, সংগীতচর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছেলেবেলায় গান শিখেছেন ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণু-র কাছে। সে গানের বাণী নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। তারপর শিখেছেন যদুভট্টের কাছে, তা-ও দরজার আড়াল থেকে শুনে শুনে।

তিনি গান রচনা শুরু করেন প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের তাগিদে, উৎসবে গাওয়া হবে বলে। তাঁর প্রথমদিকের রচনা বাল্মিকী-প্রতিভা-র গানে দাশরথি রায়, কীর্তন, সারদামঙ্গল, বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাউলগানের প্রভাব পড়েছে আরও পরে। লালনকে উনি দেখেননি, কিন্তু গগন হরকরার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। অর্থাৎ বিভিন্ন রকম গানে ঠাকুরবাড়ির এক্সপোজার ছিল। কিন্তু আধুনিক অর্থে যাকে সফেস্টিকেশন বলে, তা ছিল না সে সব গানে। এমনকী রবীন্দ্রনাথ যখন জ্যোতিদাদার সরোজিনী নাটকের জন্য লিখলেন, ‘জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ, পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা’, সে গান, নটী বিনোদিনীর বর্ণনায় সুপারহিট হলেও, গান হিসেবে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি তাকে বলা যাবে না কোনও মতেই।

রবীন্দ্রনাথ না থাকলে মন্ত্রসম তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলিও পেত না বাঙালি। শুরুর দিকে লেখা গানগুলি সবার গাওয়ার মতো নয়, উচ্চাঙ্গসংগীতে ব্যুৎপত্তি থাকলে তবেই সে সব গলায় ধরা দেয়। তবে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে উৎসাহ দিতে যে সব গান তিনি রচনা করেন, সেগুলোর গণ-আবেদন অনেক বেশি, গলায় তোলা অনেক সহজ। ‘আমার সোনার বাংলা, ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ’ ইত্যাদি এই পর্যায়ের গান। গগন হরকরার গান ও অন্যান্য লোকগানের প্রভাব পাওয়া যায় এই সব গানে। ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে একসূত্রে বেঁধেছিল। তবে এই পর্যায়ের পরবর্তী কালে আর কখনও তাঁকে এমন সরাসরি রাজনৈতিক উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। আস্তে আস্তে তিনি অনেক বেশি আন্তর্জাতিক, অনেক বেশি মানবতাবাদী হয়ে উঠেছেন। তবে এপার-ওপার মিলিয়ে যে অখণ্ড জাতিসত্ত্বা বাঙালির মনে আজও অনুরণিত হয়, তা তৈরি হওয়ার পিছনে বিপুল অবদান ছিল রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের গানকে বিশ্লেষণ করলেও মুগ্ধ, বিস্মিত হতে হয় পদে পদে। বারবার তিনি নিজেকে ভেঙেচুরে নতুন পথ তৈরি করে নিয়েছেন গানে। কখনও কখনও ভাতখণ্ডের রাগ-বিশ্লেষণের বাইরে গেছেন, কোথাও বা তাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন। পাশ্চাত্য গান ভেঙে লেখা তাঁর খান দশ-বারো গান আছে বটে, কিন্তু তা বাদেও অন্যান্য অনেক গানে তিনি ওয়েস্টার্ন কর্ড প্রোগ্রেশনকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন। এই সবকিছু নিয়েই রবীন্দ্রনাথ, কোনও একটা ফর্মুলায়, একটা বাঁধা গতে তাঁকে পড়ে ফেলা যায় না।

আমি নিজে অনেকরকম গান শিখেছি কলকাতায় আসার পর। গেয়েছিও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। ফোকগান, পুরাতনী, সলিল চৌধুরীর আধুনিক ও গণসংগীত, হিন্দি গান, টপ্পা। কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাই, এই আমার প্রাথমিক পরিচয়, এই পরিচয়েই আমি স্বস্তি বোধ করি, স্বচ্ছন্দ বোধ করি। রবীন্দ্রসংগীত আমার কাছে Be all and end all।

এ বার গানের বাইরে এসে দাঁড়াই। কী হতো বাঙালির রবীন্দ্রনাথ না থাকলে? এ তো আমরা সবাই জানি যে সারাজীবন তিনি বাঙালির কাছে সম্মান পেয়েছেন যত, অপমান আর বিরূপ সমালোচনাও তার চেয়ে কিছু কম পাননি। শুনতে খারাপ লাগলেও এ কথা সত্যি যে নিজের জাতির মধ্যেই তাঁর মান্যতা বৃদ্ধি হয় নোবেল প্রাইজ পাবার পর। এ কথা ঠিক যে তাঁর গানের প্রসারের জন্য নিহারবিন্দু সেন, শুভ গুহঠাকুরতা, সুবিনয় রায়, দ্বিজেন চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্রের মতো যথার্থ রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষেরা অক্লান্ত চেষ্টা করে গেছেন। তবে, রবীন্দ্র-চর্চার প্লাবন যাকে বলে, সেটি এল তাঁর জন্মশতবর্ষের সময়, ১৯৬১ থেকে। আজও একটা প্রবণতা লক্ষ্য করি আমি, যে সব গায়ক-গায়িকা অন্য জঁরের গান করেন, তাঁরাও কিন্তু অন্তত একটা রবীন্দ্রসংগীতের অ্যালবাম করেন। ভালোবেসে করেন কি না, কিম্বা কতখানি যত্নসহকারে করেন সে অন্য প্রশ্ন হয়তো আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোথাও অঙ্গাঙ্গী রাখতে চান, তাই করেন। আমরা যারা ৩৬৫ দিন তাঁকে আঁকড়ে দিন কাটাই ভালোবাসার অধিকারে, যাঁদের কাছে প্রতিটি দিনই পঁচিশে বৈশাখ আর বাইশে শ্রাবণ, তাঁদের কাছে এটা আহ্লাদ না পরিতাপের বিষয়, সে আলোচনার জায়গা এটা নয়।

বরং এক গভীর ভালোলাগার কথা বলে শেষ করি। রবীন্দ্রনাথ কখনও মৃত্যুকে সবকিছুর শেষ বলে ভাবেননি। আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, তবু সেটাই শেষ কথা নয়, তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। তাঁর চলে যাওয়ার পরের বছর থেকে বৃক্ষরোপন উৎসব শুরু হয় শান্তিনিকেতনে, তাঁর চলে যাওয়ার দিনে নতুন চারা লাগিয়ে নতুন জীবনকে আবাহন করা হয়, এটা বড় সুন্দর, বড় আনন্দের ঘটনা বলে প্রতিভাত হয় আমার কাছে। অন্য কোনও কবির ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটে বলে আমার জানা নেই

Arts and Literature

Arts and Literature Bioscope

Bioscope Columns

Columns Green Field

Green Field Health World

Health World Interviews

Interviews Investigation

Investigation Live Life King Size

Live Life King Size Man-Woman

Man-Woman Memoir

Memoir Mind Matters

Mind Matters News

News No Harm Knowing

No Harm Knowing Personal History

Personal History Real Simple

Real Simple Save to Live

Save to Live Suman Nama

Suman Nama Today in History

Today in History Translation

Translation Trivia

Trivia Who Why What How

Who Why What How